色のついていない世界を生きたことがある。

とても不思議な体験だった。何を見ても聞いても、この手に何かが触れても感情が動くことなく、ただ肺から息を吸って吐くだけの人間になっていた。心を病み、症状が最も深刻だった時だ。

度々その時の自分を思い返して文章にした。今となればあの頃の自分を、ひと呼吸置いて見つめてから客観的な文章にすることが出来るけれど、当時渦中にいた私はそんなことはおろか、身の回りに何が起きているのか、自分はどうして今生きているのかすらも分からなかった。

毎晩、暗い階段をひたすら降りていく夢を見た。それは紛れもない恐怖で、日に日に私から世界の輝きを奪い、振り払おうともついてくる影に蝕まれていった。

怖い、という感情だけはしっかり私を直立させていて、強張った身体は薬で何とか解した。

この「怖い」という感情がどれだけ人を脅かすものなのか、どれだけ日常の中で何かを美しいと思う感性を殺すか。

毎日、命の頼みの綱とも思えた夕陽が残酷にも西の地平線に落ちていくのを眺めながら、絶望のふちに立った私は思っていた。

もし誰かが私と同じように「怖い」と思っているのなら、めいっぱい腕を伸ばして引っ張り上げてあげたい――そう感じるようになったのは、つい最近のことだ。

どん底から這いあがってきた人間として、同じような人を救いたいと思い始め、それが私の創作のルーツになった。

ようやく病状が回復し、あの頃から少しずつ、少しずつ世界に色が取り戻され始めた。何万もの色の微妙な変化までを見極めたり繊細な香りを嗅ぎ取ったり、人の声を聞き分けたりできるまでになって、愛したいものがたくさんできた。そんな自分を愛してくれる人も増えた。

春の空を眺めていると余計に強く思うのだけれど、確かに、この世に未練が出来た。

この世界を何としてでも手放したくないと思ったのだ。

入院していた時、本を読むことと大浴場に入ること、それと庭のバラを眺めることしかやることがなかった。あれほど時間の流れを遅く感じたのは、後にも先にもこの時しかないだろう。

静止してはおらず、かといって加速しているわけでもないたおやかな時間の中で、私は多くの読書をした。母が家から持ってきてくれたお気に入りの本、それと私がメモに書いて「買ってきてほしい」と頼んだ新品の本だ。

なかでも好んで読んだのは、森絵都先生の本だった。彼女の物語は、消耗しきった私の心と身体にそっと、押しつけがましくなく寄り添ってくれた。それが何よりも安心できた。それと――彼女の創り出す人は、どこかみんな少しずつ欠陥があったり、弱点があったりする。その「弱さ」が自分と重なって、最後には必ず自分たちなりの光を見つけ出す姿に、回復への望みを重ねたりもした。

『カラフル』はその中で、決定的に私の中の何かを変えた。何か、と言われれば具体的に言葉にはできないのだけれど、心の底にある、しこりに似た硬い部分だ。それは決して悪いものではなく(自分の芯ともいえる部分だと思ったから)、かといってそのまま放っておいて良いものでもなかった。「それ」に、響くものを与えなければならなかったのだ。叩くとか爆発させるとか、そういう類の刺激ではなくて、ごおんごおんと何かが絶えず共鳴しているような響きが必要だった。

この本を読み終わった瞬間、世界が少しだけ変わって見えたのを今でも覚えている。そして胸の中の「それ」が鼓動を打ち始めたのも、しっかりと覚えている。小刻みに震え、静かに響き、じんわりと温かい。気が済むまで泣いた後、しこりの場所を感じた。そこは共鳴していた。まるで生きろ、生きろと私に伝えたいかのように。

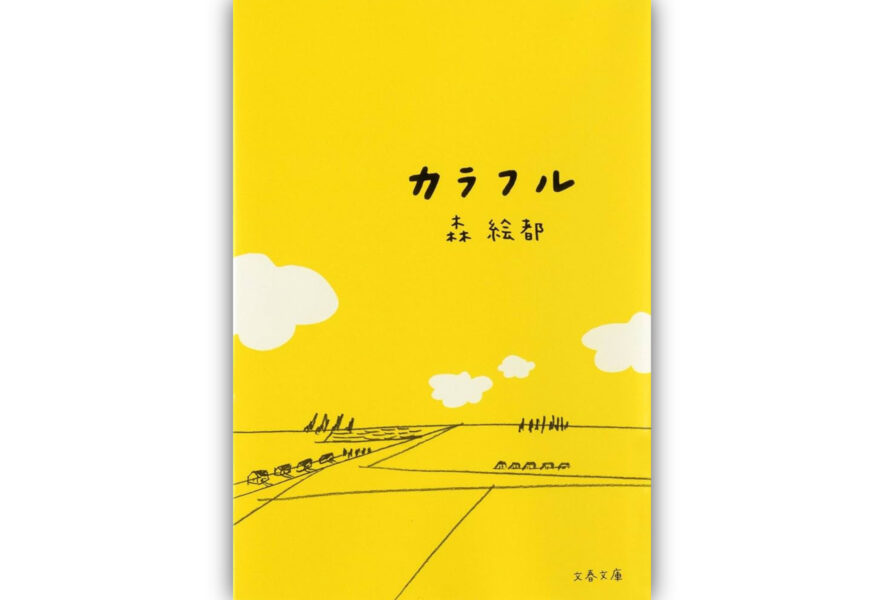

見える世界を信じられなくなっていた私が、『カラフル』の表紙の鮮やかな黄色に、目を覚まされたかのようにはっとした。この物語の主人公である真の、瞳の中の虹彩に映った世界が変わったのと同じように、ゆっくりと、滲むように世界が色づき始めたのを感じた。

もしかしたらと、私はその時思った。

もし私が色の無い世界に耐えきれず死んでしまっていたら、こんな本にも出逢えなかったのではないか。

つまらない、くだらない、面白くない、笑えない。

世界をそんな風に貶していた自分を、うずくまって恥じた。でも仕方なかった。私はつらかった。

誰にも分からないつらさを、たった一人で抱えてきたのだから。

真もそうだ。だけど、真が生きると決めた世界は物語の最後に色づいた。私は真をめいっぱい抱きしめたくなったと同時に、自分のことも一緒に抱きしめたくなった。それと、目の前に広がっている世界も。

みんな、嫌いだって言ってごめん、と謝りたくなった。

それが、『カラフル』と私の物語だ。

人間には、許せないと思うことがある。自分をなじって、蹴飛ばしたくなる瞬間がある。

憎悪も怒りも悲しみも、対象が他者・己どちらにせよ皆が平等に抱いている。それが限界値に達した時、心というものを失う。

世界が泥まみれの白黒に見え、冷たい雨が降り続ける。それは想像を絶するほどに悲しく、つらい。いちど心を失ってしまった人間には何の言葉も届かないし、どれだけ美しいものを見せたとしても自分を取り戻せないだろう。

でも私には『カラフル』がある。

本なら届くと信じたい言葉がある。本なら、私が誰かに与えたいと思う救いに代わる何かがある。私はこの本に出逢った時から、ずっとそう思い続けている。

色彩。私が一度失ったもの。

今は見えないと、感じられないと生きられないもの。『カラフル』が教えてくれたのだ。

コメント