人間は物理的な死に感情を伴う唯一の動物だ。亡者を弔うための葬式という場を設けるのは、生き物の中ではおそらくヒトだけ。そこで故人の生気を失った死に顔を見て泣くのも、思い出を語るのも、きっとヒトという感情の宿った生き物だけだ。

私はまだ暢気にも「死とはかなしく、残り香のように感情を引きずっていく」という所感だけを得るに収まっているが、実際、生涯で多くの時間を共有した大切な人を失ったら、必ずや「死」というものを客観的に見れなくなり、取り乱すだろう。だから今のうちに、小さなかなしみの種をリスのように頬袋に詰め、それを嚥下するシュミレーションをしておかないといけない、と思っている。

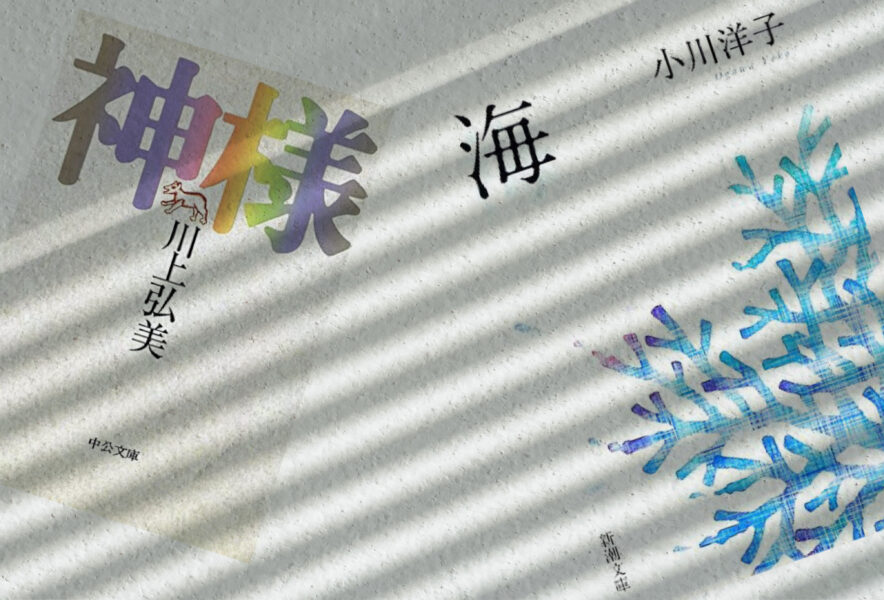

小川洋子の著書に、「海」という短編集がある。表題作となっている「海」には<鳴鱗琴(めいりんきん)>という架空の楽器が出てくるのだが、その楽器の音色は、人が何かを失った後に喉奥から漏れる湿気をふくんだ嗚咽か浅い呼吸のような、そんな音だと私は感じた。アイスブルーとミントグリーンの間の光景に、一本の真っ白い、確かに何かを喪失したあとを引き摺る線が引かれている。小川作品はいつもこの絵画のようなさまを、閉塞的な世界で保ち続けている。やがてその線は雨に濡れ、滲んでぼやけ、どちらともつかない色合いにまぎれていく。月日が経つにつれ、遺されていったもののかなしみが段々薄れていくかのごとく。

「すみません。今は無理なんです。海からの風が届かないと、鳴鱗琴は鳴りません」

死というものをまざまざと思い出さなければ泣けない自分たちのようで、この台詞は胸に沁みる。かなしいことを思い出さないと泣けない、いつしか泣くことを忘れてしまう、波にさらわれ弄ばれる貝殻に似た私たち。だだっ広い海の真ん中で、潮風に晒されている心地がする。

最後の章「ガイド」に登場する、どこか奇妙なシャツしか売っていないシャツ屋のおばさんの台詞が好きで好きで、心のマーカーを何重に引いたことか。

「まあ確かに、うちのシャツを必要とする人間は、そう沢山いるわけじゃない。でも、ゼロじゃない。自分は生涯に一枚も不完全なシャツなど着ない、と信じている人だって、ある時ふっと思いも寄らず、シャツ屋のウィンドーを覗いてしまう。ささやかな不完全を求めてね」

私は真っ先にここのシャツ屋に行って、「死ぬことがこわくならない、そして死んだ人を思い出す度に泣かないように、毛皮で出来た一年中あったかくて何かに守られていると感じることの出来るシャツが欲しいのですが……」と伺ってみたい。きっと、このおばさんのいるシャツ屋にはあるだろう。不完全だけど、愛おしくなる、私の求めている一枚のシャツが。

「ガイド」では、街のガイドをしている母を持つ主人公が、彼女の案内するツアーに同行した先で<題名屋>と名乗る男に出会う。題名屋と街の観光名所を回った主人公は、自分と彼のこの一日に題名をつけてほしい、と言う。すると題名屋は、こんな題名をその一日につけてみせるのだ。

”思い出を持たない人間はいない”

誰一人として思い出を持たない人間はいない。思い出があるから、咽び泣くほど、慟哭するほど、誰かを失うとかなしくて仕方がない。たとえこの「ガイド」の二人のような、人生のうちでの一瞬の出会いであっても、共に過ごした一日には、こんなに素敵な題名がつけられる。三百六十五日生きていれば、それだけの題名がつく。その生涯分を棺桶に入れて、いつか私達は死んでゆく。

ああ、かなしい。やっぱり私は死にたくない。生きている今こそが素晴らしい。何もかもがかがやいていて、白い境界線など、今はまだ光の反射で見えなどしない。それに怯えて生きていきたくないから、私は小川洋子の書く、どこか死に対して救いのある作品を読んでは心を癒すのだ。

彼女の書く世界は海にも似ている。途方もなく広くて、水平線の向こうに何があるのか分からないけれど、そこにいると安心する。だから、この「海」という本は、彼女自身を言葉にしたような作品だと、私は思う。

「死」に対して救いのある作品を、もう一つ。川上弘美の『神様』に収録された「花野」という作品。死んだ叔父が、花野にやってきた主人公のもとに時たま現れる。そして他愛の無い話をしたり、質素ながらに幸せに満ちている午餐をしたりして、そうして別れを言い、消えていく。

「いつか、また、会おう」

叔父の立っていたあたりを見下ろすと、小さな草の花が群れ咲いていた。

死んでしまった人に、もしもこんな風に再会できるとしたら、どんなに嬉しくて、幸せなことだろうか。もう二度と会えないという結末、亡者と生者のあいだにれっきとした境界線が引かれていることがはっきりと描かれているのに、こんなに優しさと余韻の残る話は稀有だ。

花野というなんの変哲もない場所が、透明になった叔父と<私>を出逢わせ、猫のクロの話だとか、天王星を発見したハーシェルの話だとかをして、あちらの世界に還るのを惜しんだり、こちらの世界に留まるのをもう少し頑張ってみようなどと思うさまは、言葉にならないほど、とても愛おしい。

「死」というのは、考えによっては「愛」に近い言葉であり、事実なのではないだろうか。「花野」も「海」も、私にとっては大切な話に他ならない。そういえば、どちらも自然のものをあらわしたタイトルだった。ならば私は、数年前に亡くなった祖父を思い、「風」というタイトルで小説を書いてみようか。

かなしみを風に乗せ、あの煙草を吸っていた後ろ姿に、ねえ、と語りかけてみようか。

コメント