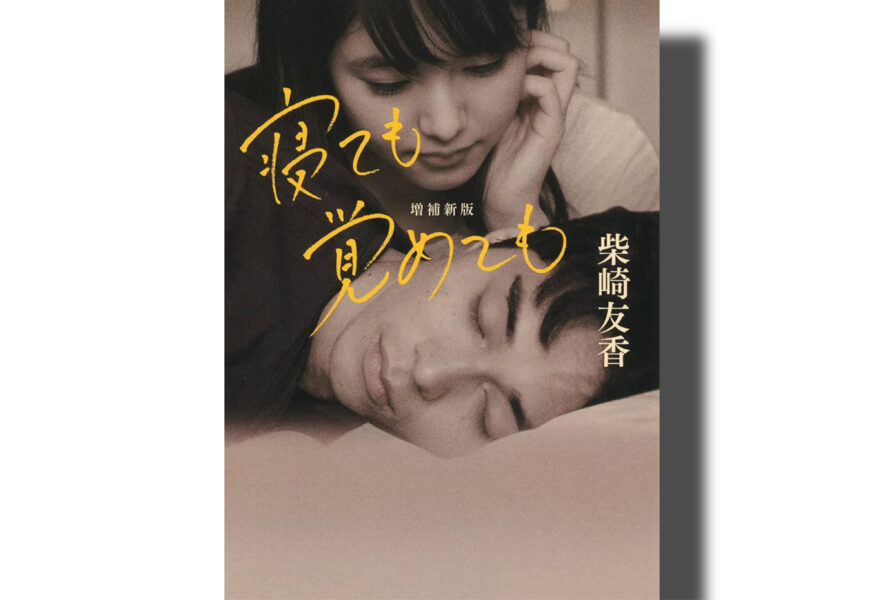

柴崎友香著『寝ても覚めても』を読んだ。2018年に映画化もされているロマンス小説で、主人公である21歳の朝子(あさこ)が、忽然と自分の前から姿を消した恋人・麦(ばく)と瓜二つの顔をした亮平(りょうへい)に出会い、運命的な恋に落ちるというストーリーである。

読んで感じたことの主題、それは「カメラのレンズというものを通して見た人やもの」だ。いわば主人公・朝子の、もうひとつの目である。朝子は写真を撮る人間だった。私も彼女と同じように、写真を撮る人間だ。だからこそ、そこに注目した。

後述する、”客観と主観の光景””時間の不可逆性””繋がりと切り離し”といった、写真を撮る人間が敏感に捉えがちな感覚について、本作は全編を通して描いている。そして私が「写真を撮る人間」だからこそ、”そういった思考回路”で物語を読み解くことに夢中になりすぎて、それ自体が作品の重要な機構になっていること、物語の真髄を上手くカラクリ化していることに気づかないまま、ラストへと差し掛かってしまったのである。

してやられた、と思った。ラストで何度も、「カメラのレンズを通して見ていた目」に騙された。私も知らずのうちに、カメラのファインダーから物語を覗いてしまったのである。

カメラをそっと目から離し、見えてきた光景に愕然とした。長年写真を撮っていても気付けなかった「カメラの外の光景に驚く」という体験を、疑似的に私は小説の世界で感じたのである。そして私は解説を読み、ようやく永い夢から覚めたような感覚に陥った。そうか、これは「信用できない語り手」によって綴られた、巧妙な恋愛小説だったのだ、と。

この「信用できない語り手」の視点を、わざと生身の目線ではなくカメラやテレビといった機械的なEYE<レンズ>からも描くトリック。そして更に読者の視界を揺るがすごとく現れる、「二人の同じ顔を持った男」。この二重の仕掛けにより、読者はいとも簡単にラストの衝撃へと招かれ、心を揺さぶられてしまうのである。

ああ、もう絶対に恋なんてしない。本当に、心からそう思う。誰かに恋をするということは、自分の見ている世界すらも曖昧にさせる。きっと夢うつつから覚めた、カメラを手にしたその人はこう言うだろう。

「レンズの向こうがあまりにも美しかったから」

幸いにも私はこの小説の最たるトリックとなっている、レンズという目を通して見た世界について、魔法のタネが解けた今、冷静に分析することが出来たのでここに綴っていくこととする。

客観と主観の光景

この小説では「テレビやビデオカメラの中の光景」と「自分が今見ている光景」が交差する場面が描かれる。

例えばp.99~の、夜中のテレビチャンネルを見るシーン。また、p.105~の、電気屋のビデオカメラに朝子と麦の姿が映るシーン。視点を二分化することで、自分が今見ているものは誰かから見るとまた違ったように見えている、という客観視を誘う。

朝子は、自分自身の体験でこのような視点の二分化を何度も行っているのに対し、自分の前に現れた二人の男である麦と亮平の区別がつかないまま、物語は後半へと差し掛かる。

「テレビって、ちゃんと写真に写ったっけ?」

「写るけど、目で見てるんとは違う感じ」

「なんで?なんで見たまま写らへんの?写真やろ?」

「なんでやろ」

この何気ない会話に、写真を撮る私は「ああ分かるなぁ」と呑気に頷いてしまって、後からそんなことをしている場合ではなかったことに気づくのだ。この小説は至るところに、このような「視点を二枚重ねにすること」「レイヤーで分けること」の狡さを、その迂闊さを散りばめている。そしてその視点の一つに、何か「そのものを不明瞭にする要素」が存在する事実を、巧妙に隠してしまっている。

そのことにラストでようやく気付いた時、人間の持つ恋という感情の恐ろしさを知ることになるのだ。

時間と恋心の不可逆性

私が日頃、写真を撮っていて思うのはこの「不可逆性」についてだ。

一度、その瞬間が訪れてしまうとその先に二度と同じ瞬間は訪れない。過去は過去のままで蓄積していき、こうしている間にも刻一刻と「今」は「過去」になっている。

「今」を切り取る写真というものを愛していると、この「時の不可逆性」というものについて切なく心を寄せてしまう時がある。特に、最近凝りだしたフィルムカメラは、この「不可逆性」を恐らくカメラの類で最も色濃く存在を主張するものとして、多くの人に愛されている代物ではないだろうかと推察する。(日付が印字されたり、写真の風合いがノスタルジックであるという意味で)

「その時、目の前のすべてが、過去に見えた。」

大学時代の友人・春代から貸してもらったデジタルカメラのモニター画面を見て、朝子はこう思う。

この過去/現在、という区別が、後に彼女の中の麦/亮平という意識に重なり、吸収されていき、やがてひとつの答えとなり思考となる。この縦線の位置に、頁ごとに存在する彼女は、今を生きていながら過去という大きな渦の中に毎秒吸い込まれていき、また未来にもその手を引っ張られている。そのエモーショナルな姿、せつな的な光景こそが、小説の中で「恋をする女性」という主人公として活き活きと描かれている。

また、私はこの「不可逆性」を作中で強く感じたのは、ラストのお花見のシーンだ。

日本における刹那的代表ともいえるもの、それは桜だろう。見惚れている間もなくすぐに散ってしまい、一瞬を咲き誇る花。その下に集まる、長い人生の中でほんの少し、あるいは偶然にしか関わらない「花見人」の集まり。これは正に「不可逆性」の擬人化……いや、疑・光景化とでもいえるものなのではないだろうか。そこから急激に展開しだすラストシーン、それを齎すための光景として相応しいものなのではないかと、私は思った。作中で描かれる十年という歳月、そこで移り変わる街並み、そして曇天や雨、晴れといった天気の変化。恋心そのもの。考えればすべてが「不可逆」で、その中で生きようとしない人間など存在しない。

「こういうときは、過去を振り返らないこと」

私が作中で一番好きなセリフだ。思えば、これは逃れようのないトリックだったのかも知れない。過去を愛したくなるのも、今も愛したくなるのも「不可逆」の中に生きる人間の性ともいえる感情なのだから。

繋がりと切り離し―「私」が不在の写真世界

写真は常に形に残る。そしていつも、撮影者は写真の中に写らない。セルフィ―(自撮り)でもしない限り、自分が主役、あるいは出演の一人にはなれない。

その事について一抹の寂しさを覚えた時が、私にもあった。そして、少しだけ羨ましくもなった。写真の中の人たちに。こんなに美しい光景の中に存在して、それを形に残せるなんて羨ましいなぁ、と。だけどもその光景を「美しい」と判断し、そこに彼らを配置させ、生かしたのは私だ。いわば私の美的感覚でその世界は構成されている。それを正しいと信じれば信じるほど、私自身がそれを羨むという逆説的心理のようなものが働く。

しかし自分がイニシアチブを握る快感があるからこそ、美しい写真を撮ることをやめられない。朝子も「自分が好きだと思える写真」を大事にしている。自分の感性で「美しい」と思いながら撮った写真が好きな女性だということは、冒頭の「レインボウ・ルーム」で春代と共に写真で作ったポストカードを売るくだりで窺い知れる。

物語が進むにつれ、朝子は自分が不在の写真の存在に気づく。そしてある時は、麦の写真を見ないでおこうと努める。この描写に、人という生身の感情を持った生き物が写真を撮るということの本意が見える。

そしてこれが「客観視の放棄」へと繋がる。写真で見た麦の姿は、亮平とは似ていないということに、朝子は終盤で気づく。それこそが恋心の罠だ。

「彼が好きだったから写真を撮った」

「でももう今となっては、好きだった彼の写真を見たくない」

「私は写真を撮る側であり、客観視できる目を持っていながら、それをしたくない」

これはきっと、過ちだったのだろう。だけれど恋をした女性の大半はこの選択をする。写真というものを愛している女性なら、尚更。ある種の「美からの忌避」ともいえるのかも知れない。何かを美しいと思う気持ちは、恋心に似た感覚だ。私は、それについて自分に思い当たることがある。好きだと思うものはどこかしらが美しい。成り立ちとか、精神とか、世界との溶け込み方とか。

恋をしているのに、写真を撮るともっと恋をしてしまう。そうして麦を好きになってしまった朝子を、私は咎められない。そうして出来上がった写真を見て、麦は亮平に似ていないということに気づいてしまった朝子に罪は無い。ただやっぱり、少し愚かだったとは思う。その愚かさは、こんな風に文学になるべき恋の愚かさだ。

「恋とかって、勘違いを信じ切れるかどうかだよね」

この物語全体を「問」とするなら、物語が結ばれる少し前にひとみさん(彼女は人間的にすごく冴えていて、おそらくこの物語のアンサーたる人だろう)が言ったこのセリフこそが「答」だろう。

平たくいえば、朝子はスケールの大きい――少なくとも彼女にとっては自分の人生を左右するほどの、盛大な勘違いをしてしまったのだ。本作はその”勘違い”がどれだけ運命じみたものであったか、そして一生忘れられない瞬間の連続であったか、

「あまりにも美しい光景」であったか、カメラを握っていたならば……どれだけ膨大なフィルムを費やしたか。という、例えるならば「過ち」だとか「愛」だとか、そういうタイトルの付けられた一冊のアルバムのような物語なのだろうと思う。

アルバムというのは美しい写真だけを集めて作るものだと想像しがちだが、この物語をアルバムとするなら、いつか燃やして空気中を汚す煙となっていくのを眺める瞬間も訪れるかもしれない。

朝子は写真が嫌いになるかも知れない。自分に気づきをもたらした、写真を嫌いになって、もう二度とカメラを握らないかもしれない。けれど写真は、憎くも永遠に残ってしまうのだ。そういう選択をしたのは不幸であり、だけれどこの上ない幸せとも捉えることが出来る。

恋をしていた頃の自分が残り、恋をしていた人の顔が写真に残り、写真の中には自分がいて、彼がいて、それはかつての自分たちなのに、もうその自分たちにはなれない。

写真とは本当に不思議なものだと思う。寝ても覚めても、その不思議さと愛おしさに似た執着に苛まれて、やっぱり恋はしないでおこうと誓った、永い夢から覚めたある日の真夜中だった。

コメント