よしもとばななは「愛を呼ぶのが上手い人」だ。

あえて「呼ぶ」という動詞を使って表現するわけは、彼女が文章を書く人だから。言葉によってこの世界に漂い、人と人とのあわいに漂流する「ノラ」のごとき愛に名前を付け、私たちのもとに呼び寄せてくれるからである。

まごうことなき愛、と定義づけるのが難しい事柄から、燦然と輝き、また曖昧さによって柔軟に人の心にフィットする愛の形を呼び起こし、描き出すことに長けている作家として、もう何年も親しみと敬愛を覚えている。

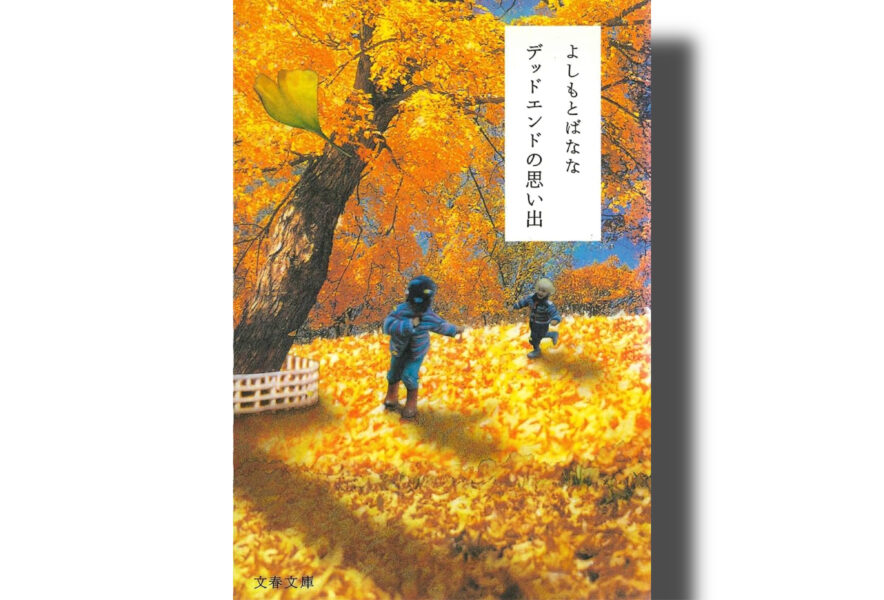

人の痛みや悲しみというものは、己が経験していないと描けないものだと思う。本当の苦しみも痛みも、触れてみないとどんなものか分からない。2003年に発表された『デッドエンドの思い出』は、悲痛ながらも人生において必要不可欠だった、と感じられる出来事を起点にし、人と人の関係性の変化や悲喜こもごもを綴った作品集だ。本作を読んだとき、書き手の心の中にある悲しみの種類の多さに驚くとともに、”ちゃんと”傷ついてきた人が書くからこその痛みの詳しさ、深さに心を動かされた。こんなにも切なく悲しい出来事ばかりなのに、最後には愛の温か味で満たされる作品集は稀有だと思う。人が死んだり、失恋したり、大切なものを失ったりしているのに、心には灯りがひとつ、またひとつと灯っていく。それは氏の文章からこぼれ落ちる、主人公たちの優しい語り方によるものなのだろう。もしくは、主人公たちを取り巻く周囲の人たちの、生き方だとか、ものの受け止め方だとか、そういったものからにじみ出る優しさだ。

本作に載っている作品の中で、一番私が心を持っていかれたのは短編『あったかくなんかない』だった。本当の幸せとはどんなものだろうか、と、最近の私は難しく考えがちだ。そういう年代だからということもあるだろうけど、考えたところで、どこか背伸びしたような大人びた言葉しか浮かばない。家庭環境からの人格形成、とか、出世や世の中に名を馳せることが幸福に関係するか否か、とか。そういった難しいものをすべて取り去って、作品に登場するまことくんの言葉が、私の心にすとんと、歪み無いまっすぐさで、重みはあるが柔らかい感触で落ちてきた。

「夕方、みつよちゃんの家の階段を下りて帰るときになると、お店にはいつでもみつよちゃんのお父さんがいて、そして、台所の窓には電球の黄色い光がうつっていて、みつよちゃんのお母さんが晩ご飯の支度をしている音がしているでしょう。帰りながらそれを見るのが好きなの。」

凡庸な光景かも知れない。けれどなぜこんなにも胸を打つのか。特別でもなんでもない景色に。それはその中で確かに、幸せという灯りがともっているからなのだ。

まことくんはそれを瞳の中にとらえることが出来て、大切に胸に抱ける子だったのだろう。

生きていく上で、生きる意味を見つけるとき、死にたくないと思う瞬間、その光はパッ、パッ、とまるでそれ自体が生きているように明滅し、私達に何かを知らせてくれるような気がする。

表題作『デッドエンドの思い出』の終盤、西山君が主人公のミミに言った言葉を反芻する。

「世の中には、人それぞれの数だけどん底の限界があるもん。」

底の深さや広がり方、土が湿っているか乾いているか、人の心に空く穴の形や在り方は様々だ。当事者にしか分からない類の悲しみが、この世界には人の数だけ存在する。だから本当にこの言葉の意味が分かる。実際、私も今まで生きてきて、上から土を被せても別のもので埋めようにも埋まらない大きな穴がある。その空洞に潜むものを感じ取れない他人がいるように、私も他人の穴をまじまじと見つめる機会はそうそうない。きっと皆、上手くその空洞と向き合って生きている。じんじんとした、心に沁みる天気痛に似た痛みを抱えて。

悲しみに向き合うことはそう簡単なことではないけれど、この本を通して見つめた自分の悲しみは、もしかしたら何年後かに、愛に似たものに姿を変えていけるような気がしている。この本を読んで、息の詰まるような出来事の渦中にいた自分の周りに、愛と呼べるものがあったことを、支えてくれた人たちがいたことを思い出すことが出来た。

“デッドエンド”の”思い出”の中にいるものや人たちが、きっとそう遠くない日までに私の中に愛を呼び起こさせてくれるだろうと信じている。そういう「後追いの幸せ」を待つことが出来るきっかけになった、という点で、この本への出会いはかけがえのないものになったと感じる。

「読み返すと、人生のいちばんつらかった時期のことがまざまざとよみがえってきます。

だからこそ、大切な本になりました。」―あとがきより

よしもとばななが呼んできてくれる愛が好きだ。ひかえめでいて、とても頼もしい。

あたたかくて、心の中の宝箱のような愛に溢れている。これからも私は、そっとその存在の感触を確かめ、時に力強く握りしめながら、ままならない人生を歩んでいくのだろう。

コメント